小学生のころから文章を書くのが大好きだった。

日記。読書感想文。レポート。小説。手紙。なんでも楽しく書いていた。

「書くのが楽しい」

その感覚は相変わらず続いていて、読書感想文やレポートなどの課題的なものを除けば、かれこれ20年以上続くライフワークのようなものとして俺の日常に刻まれている。

手書きであることの重要性を思う

メールやLINEなどデジタルでのやり取り全盛の時代ではあるから、当然俺もそれらを利用するけれど、かと言って手書きの手紙を書かなくなったというわけでもない。むしろ、学生時代以上に手書きによるやり取りを大切に思うようになった気がする。

よく「手書きの手紙には温かみ(温もり)がある」というが、その通りだと思う。

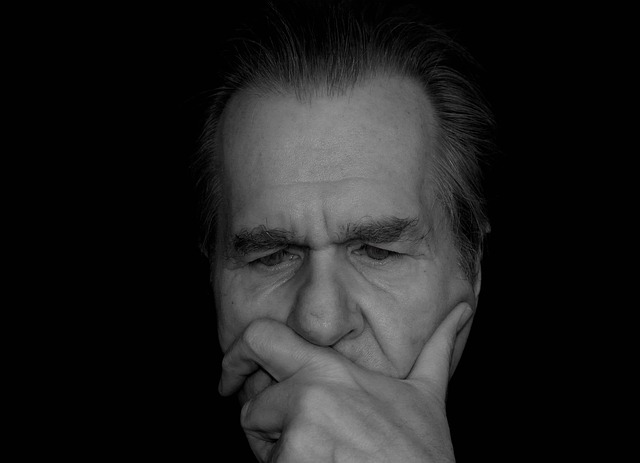

手書きであるがゆえに、その人の文字の癖が便箋に浮き出て個性が出るし、何より実際にペンを走らせて文字を書いていくのにはそれなりの労力も要するのだ。それだけに、いざ自分が受け取ったときにその温かみを感じる。「この人は、俺のために時間を使ってくれたんだな」と思い、無意識に口元が緩んでしまう。

この便利で、手間暇をかけなくてもコミュニケーションが取れる時代だからこそ、あえて手間暇をかけたことがより一層深みを持つのではないかと考えるわけだ。

手紙を書くのは気持ちいいことだ

たとえば、俺には専門学生時代に出会った文章の師匠や編集の師匠がいるのだが、卒業後の師匠とのやり取りはもっぱら手紙である。師弟関係ということを抜きにしたとしても、50個も年上の大先輩とのやり取りは少なからず緊張感を伴うものだ。

だから、師匠への手紙を便箋にしたためる時には自然と背筋が伸びて、気持ちが引き締まる思いがする。

とっておきの便箋に、とっておきの万年筆でとっておきの気持ちを書いていくのだが、まあ気持ちがいい。涙を流したり、排せつしたりするくらいスッキリする動作である。

それはきっと、適度な緊張感を抱きつつも、師匠たちの深い懐に飛び込み、甘えているからだろうと思う。師匠、師匠と言いながらも、どこかでもう亡くなっていなくなってしまった祖父たちの姿に重ね合わせているのかもしれない。

それじゃいけないと思いつつも、包み込んでくれる師匠たちの包容力は凄まじく抗いがたいものがある。

おっと、話を手紙に戻そう――。

大先輩とのやり取り

ちなみに俺が手紙のやり取りをするのは、圧倒的に古希を超えるか超えないかくらいの方が多い。

文章と編集の師匠しかり、プロ野球OBの方々しかり。

平均すると大体69歳くらいになるんじゃなかろうか。

中には90歳を超える方もいるからもっと平均値が高いかもしれない。

面倒だから計算はしないけれども、とにかく大先輩ばかりと手紙のやり取りをさせていただいている。

内容は秘密だが、大抵出された本の内容についてだったり、気になったことに対する質問だったりといったことが多い。

正直、先方からすると取るに足らない若造の質問にすぎないはずなのだが、大抵の大先輩がたはお返事を下さる。それも、こちらが恐縮するほどに丁寧な文面で。

無知な若造に真摯に応えてくださることが嬉しい。

俺はそう言った大先輩方の在り方が格好良く思えてたまらない。

一挙一動を真似したい。学びたい。見習いたい。そう後輩に思わせる何かを持っている方々は、本当の意味での先輩だと思っている。

本物の先輩は、後輩に違和感なく尊敬させてくれるのだということを、俺は手紙のやり取りの中で教えてもらった。

めんどくさがらず書いてみよう

文章を書くのが苦手でも、手紙は文章ではなく気持ちを書くツールだから心配はいらない。

騙されたと思って一度、誰かに手紙を書いてみると良い。

「あっ、あのバカが言ってたことはこういうことか」とわかってもらえると思うから。

全然ピンとこなかったら、そのときはごめんなさいだけれども。

便箋を用意して、手紙を書いて、封筒に入れて、切手を貼って、ポストまで歩いていって、投函して。返事を待つ。

この手間暇をかける感じが、時間をゆったり使う高尚な趣味のように錯覚を覚えさせてくれる。ぜひ一度お試しあれ。